Jüdischer Friedhof Tröbitz

Quelle: Auszug aus „Die jüdischen Gedenkstätten" von Erika Arlt, Herausgeber Landkreis Elbe-Elster

Am Ende der Schulstraße in Tröbitz, unmittelbar an die Begräbnisstätte des Ortes angrenzend, befindet sich der jüdische Friedhof. Hier wurden 125 ehemalige Häftlinge des Todeszuges beigesetzt, die in den Häusern des Ortes an Typhus und Erschöpfung verstarben.

Das Eingangstor, geschmiedet durch den Tröbitzer Bürger Hermann Winkler, hat zwei Flügel, in die je ein Davidstern eingearbeitet ist. Im September 1941 trat in Deutschland eine Polizeiordnung in Kraft, wonach jeder Bürger jüdischer Abstammung gezwungen wurde, in der Öffentlichkeiten dieses Zeichen als gelben Stern im der Aufschrift „Jude" an der Kleidung in Herzhöhe sichtbar und ständig zu tragen. Es bedurfte schon des ganzen Sadismus faschistischer Gesinnung, dieses den Menschen heilige Symbol als „Judenstern" aufzuzwingen.

Im Dezember 1947 wurden die sterblichen Überreste von dreiundvierzig Holländern und fünf Franzosen im Auftrag der Umbettungsmission der Französischen Gruppe des Kontrollrates Berlin exhumiert und in deren Heimatländer überführt.

Die verbliebenen Gräber erhielten Einfassungen sowie Grabplatten mit den Namen, Geburts- und Sterbedaten der Toten.

Am 4. September 1966 wurde zu Ehren und zum Gedenken der Opfer, die durch das faschistische Regime ihr leben lassen mussten, der jüdische Friedhof in Tröbitz eingeweiht und ein Gedenkstein enthüllt. An dieser würdigen Feierstunde nahmen der Präsident des Verbandes der Jüdischen Gemeinde der DDR, Helmut Aris, der ungarische Oberrabbiner, Dr. Ödön Singer, und Personen des öffentlichen Lebens sowie die Bevölkerung des Territoriums teil.

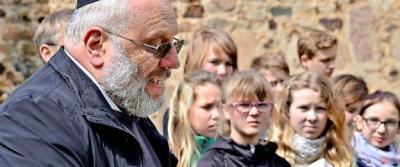

Seit 1990 kamen Überlebende des Transportzuges aus Großbritannien, Israel, den Niederlanden, den USA und Australien nach Tröbitz, um die Gräber ihrer Angehörigen und die Gedenkstätte zu besuchen. Sie waren überrascht, dass sie diese nach mehr als 45 Jahren in einem gut gepflegten Zustand vorfanden. Einzelpersonen aus Tröbitz, Arbeitskollektiver sowie Schüler der Polytechnischen Oberschule Tröbitz hatten ihre Pflege übernommen. Dafür bedankten sie die Überlebenden mündliche sowie auch schriftlich.

Bei den Besuchen entstand der Gedanke, auf dem jüdischen Friedhof eine Gedenkwand zu errichten, auf der alle bekannten Namen der Toten des „Verlorenen Transportes" verzeichnet sein sollten, angefangen von der Verladerampe in Bergen-Belsen bis zur letzten Verstorbenen in Tröbitz.

Zur Verwirklichung des Vorhabend gründete sich in Israel die Organisation „The ´Lost Transport´Victims Memorial Society, Bergen-Belsen, Tröbitz (April 1945)

Die Organisatoren, Herr Ariel Koretz und Herr Chanoch Mandelbaum, Israel, schufen in jahrelanger, mühevoller Kleinarbeit die Voraussetzungen zur Umsetzung des Planes.

Die finanziellen Mittel zur Herstellung der Namensplatten wurden in Israel gesammelt, ein Jerusalemer Steinmetz erhielt den Anfertigungsauftrag.

In Tröbitz wurde das Fundament für die Gedenkwand errichtet und die schwarzen Granitplatten angebracht.

Am 27. April 1995, dem 50. Jahrestag der Befreiung des Bergen-Belsen-Zuges, erfolgte die Einweihung der neuen Gedenkwand in einem bewegenden Trauergottesdienst. Die Tafeln mit den Namen der über 550 Toten enthüllten Überlebende des Transportzuges aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen. Über 200 Angehörige und Überlebende kamen dazu nach Tröbitz. Viele von Ihnen betraten nach 50 Jahren erstmals wieder deutschen Boden.

Namenswand auf dem Jüdischen Friedhof Tröbitz / Internationale Gedenkstätte

Namenswand auf dem Jüdischen Friedhof Tröbitz / Internationale Gedenkstätte

Meldungen

Kranzniederlegung im Gedenken an den „Verlorenen Transport“

mehrBesuch aus dem Landtag Brandenburg

mehrBewegender jüdischer Gesang

mehrTröbitz steht auch für große Zuversicht

mehrEltern von Autorin im verlorenen Zug

mehrWeil es um die Zukunft geht

mehrGedenktag zum 71. Jahrestag der Befreiung des Verlorenen Zuges in Tröbitz

mehrGedenktag - 71. Jahrestag der Befreiung des Verlorenen Transports

mehr"Für mich ist sie eine Heldin"

mehrBergen-Belsen – wo das Grauen seinen Anfang nahm

mehrMit Kindern und Enkeln am Ort der Befreiung

mehrGemeinsam erinnern in Brandenburg

mehr